陆九渊(1139-1193),字子静,自号象山,抚州金溪人,是南宋时期著名的哲学家、教育家、理学大师,曾与朱熹进行历史上著名的“鹅湖之辩”而享有盛名。他的学说后由明代王阳明继承发展,成为影响深远的“陆王学派”,并成为东亚文化圈主要思想源泉之一。

在中学哲学课本中,陆象山也因“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”之学说而被列为主观唯心主义哲学的代表。

“咱们江西真正的学问,源头不是朱熹。陆九渊是一个被忽视了的,真正有江西风骨,江西人文情怀,江西做学问的精神,他被埋没得太久了。

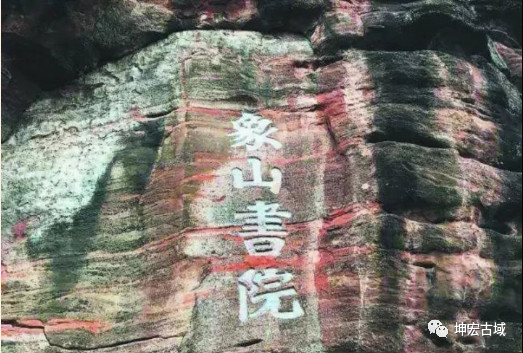

“象山书院是陆象山先生创建,他在这里传授他的理念、思想,象山先生首先值得我们学习的就是他作为一个社会精英、知识份子的社会责任和担当精神。他的心学的理论是怎么形成的呢?其中一个,就是来探求北宋怎么会衰弱的,怎么会在后来偏安江南的,这么一个问题。”

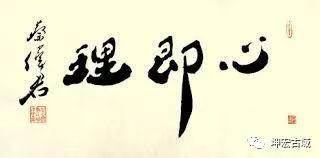

陆九渊是中国哲学史上有着突出贡献的里程碑人物。即便把中国哲学“压”到最低程度,都绕不开陆九渊这座高峰。他与当时著名的理学家朱熹齐名,史称“朱陆”。陆九渊“心即理”的哲学命题使他开创了中国“心学”,是当时唯一能与朱熹理学相持对立的一家。

自宋以后,朱熹理学成为执政者的统治思想,而自明代中期以来,陆门弟子将“心即理”进一步发展成为“万物唯我”、“心外无理”的命题,影响渐大,官方学界开始由朱转陆。

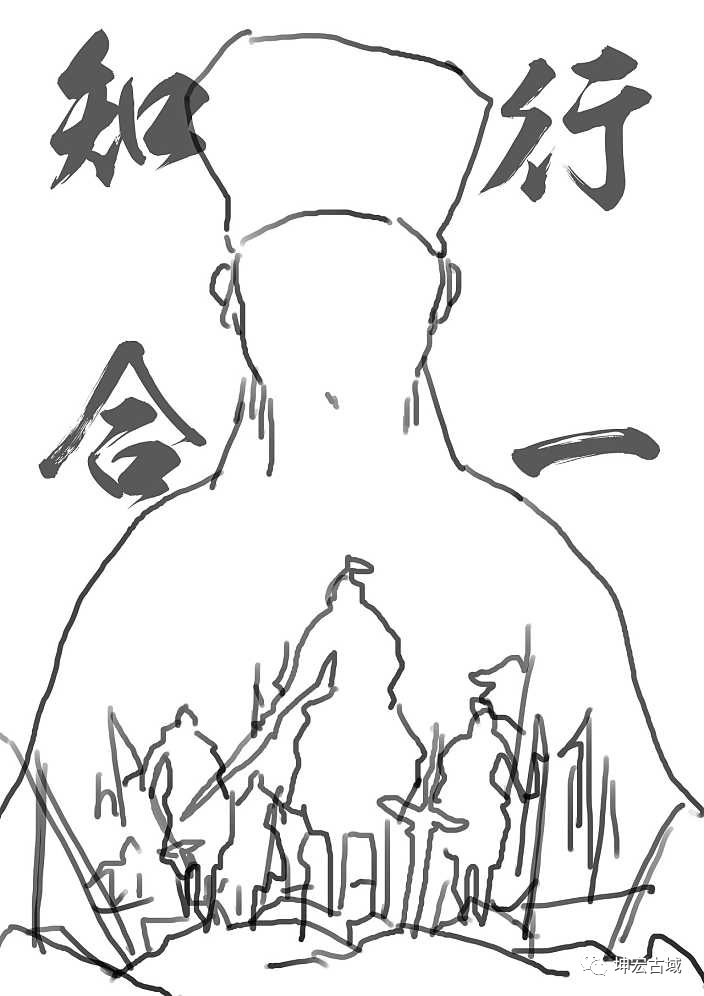

明朝王阳明更以陆门传人自居宣扬心学,并提出“心外无物”、“心外无理”的命题,在认识论上倡导“致良知”的方法,同时还提出“知行合一”,反对宋时儒家知先行后的说法。

陆九渊所创心学在王阳明时终集大成,史称“陆王心学”。明代之后,陆王心学大盛华夏,并出现诸多流派。

明黄宗羲《明儒学案》以地域分类,将王门后学分为浙中王门、江右王门、南中王门、楚中王门、北方王门、粤闽王门、泰州王门七大体系。

使心学成为明清以来的主要哲学思潮,并一直影响到近现代中国思想界,如近代著名学者郭沫若、马一浮、吴宓等都深受陆王心学的影响,曾一度力倡用心学来统领中国人的思想。

陆九渊的心学是持主观唯心观点,这一观点他直接得益于孟子“万物皆备于我”,他认为“人心至灵,至理至明;人皆有心,心皆是理”,同时受发于二程理学中的“人性”层面,使他的理学本体论偏于主观,而道德实践思想更趋于逻辑上的统一。

他所主导“心即是理”的观点认为人的心和理都是天赋的,是永恒不变的,仁义礼智等道德是人的天性所固有的,致学目的就在于穷此理、尽此心。人难免受物欲的蒙蔽,受到蒙蔽后的心就不灵,理也就不明了,这样就必须通过师友讲学来恢复心的本然。在当时,陆九渊还与四兄陆九韶、五兄陆九龄都以学名世,号称“三陆子之学”,甚有影响。理学家朱熹曾赞陆九龄“学而不偏,任重道远”。九龄死后朱熹还写墓志铭,深惜痛泣。

陆氏家风笃实严谨,他们对当时的士风颇为不满,所以力倡所学不是以科举为目的,而是适于日用,指导人生。陆氏兄弟在学习中自相师友、相互提携,都用对社会和家庭的责任感作为根底,在生活中相互影响,并注重对心与理的关系体悟。

后有进士沈复昆作《谒三陆先生祠》以志“三陆子”:

高山仰止礼先贤,三陆祠留绵台前。见道六经书注我,分内千圣有同然。存先立大弘邻绪,事尚躬行接孔传。问学无非全德性,笃阳当亦让青田。

陆九渊一生重讲不重著,有人曾劝他著书传世,他却说“六经注我,我注六经”,又说“学苟知本,六经皆我注脚”。当时他的学生很多,著名的有杨简,袁燮等,其中杨简进一步发挥了主观唯心主义的世界观,很有影响,众门生还将九渊遗文编次成《象山全集》,总有34卷。

陆九渊死于1192年,据凤冈陆氏传人陆光彩《西江陆氏族谱》所记,陆九渊临去逝时:“谓家人曰,吾将死矣。曰,骨肉将奈何。曰,亦自然。又告僚属曰,某将告终,当祷雪,明日,雪骤降,沐浴更衣端坐,家人进药不服,后二日,日中而卒”。

陆九渊死后,荆门官员百姓痛哭不已,满街满巷充塞着吊唁人群,出殡时送葬者竞达数千人,他死后,被谥为“文安公”。陆九渊一生的辉煌在于他以“心即理”为核心,创立了“心学”,他的学说独树一帜,是当时唯一能与朱熹代表的正宗理学相抗衡的学派。

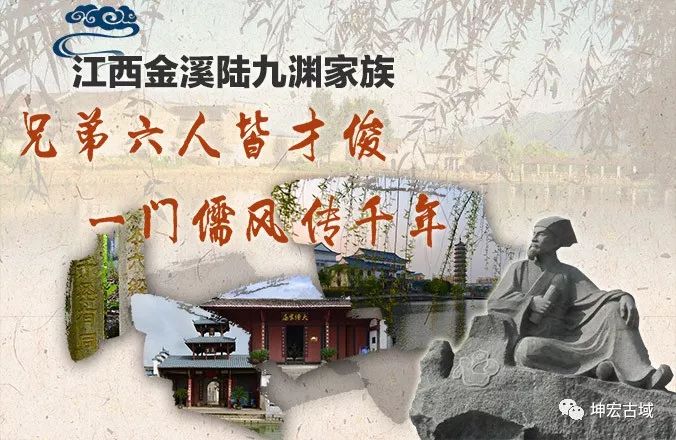

中纪委网站推出“中国传统中的家规”第42期:《江西金溪陆九渊家族:兄弟六人皆才俊 一门儒风传千年》。金溪陆氏始祖为晚唐宰相陆希声之孙陆德迁,五代末年为避战乱,他携家带小从江苏宜兴县君阳山迁至抚州金溪青田里(今江西省金溪县陆坊)。

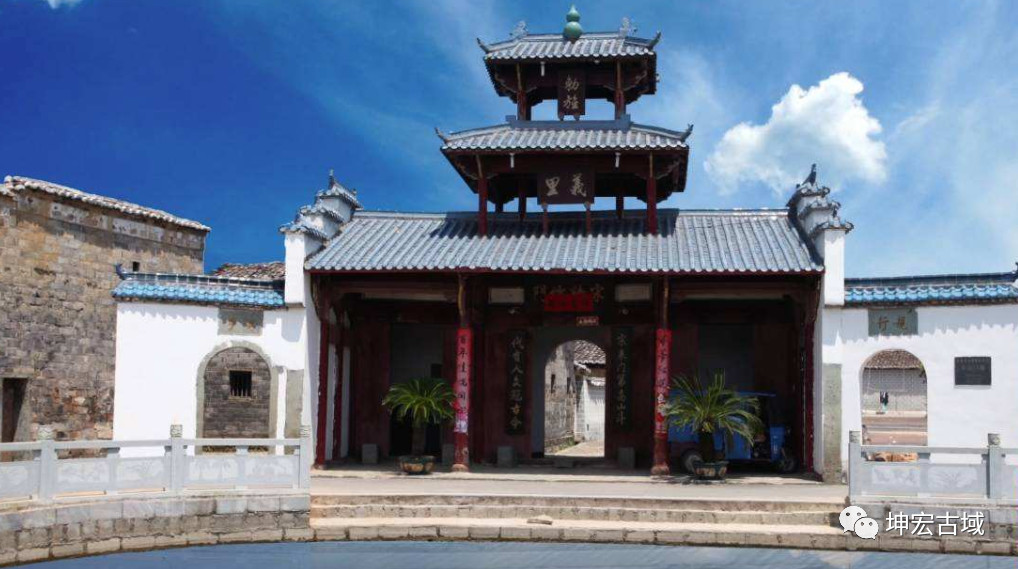

第五代陆贺(字道卿),通晓孔孟之学,生有六子,九思、九叙、九皋、九韶、九龄和九渊,皆学识不凡、卓然有成,九韶、九龄、九渊三兄弟还都成为南宋著名学者,人称“金溪三陆”。南宋理宗淳佑二年(1242年),陆家又被敕封为“义门”,世称“陆氏义门”。

中国古代,被敕封为“义门”是家族的最高荣誉。金溪陆氏成为中国家族史上礼义之家的一个典范。

金溪陆氏始祖为晚唐宰相陆希声之孙陆德迁,五代末年为避战乱,他携家带小从江苏宜兴县君阳山迁至抚州金溪青田里(今江西省金溪县陆坊)。第五代陆贺(字道卿),通晓孔孟之学,生有六子,九思、九叙、九皋、九韶、九龄和九渊,皆学识不凡、卓然有成,九韶、九龄、九渊三兄弟还都成为南宋著名学者,人称“金溪三陆”。南宋理宗淳佑二年(1242年),陆家又被敕封为“义门”,世称“陆氏义门”。

陆九思,字子强,统管全家事务,后来他将丰富的治家经验总结成书,定名为《家问》,朱熹为之作跋,并给予很高评价。

陆九叙,字子仪,擅理财,在村里开了一家药店,赚钱补贴家用。

陆九皋,字子昭,是一位私塾先生,终生教学,人称“庸斋先生”,学问品德俱佳。陆九渊就是在这位三哥处接受启蒙教育的。

陆九韶(1128-1205),字子美,号梭山居士,少研经史,文行俱优,博学多才,隐居不仕,曾讲学授理于家乡的梭山,人称梭山先生。治家严谨,以训戒之辞编为韵语,供家人谒祖先祠诵读。著有《梭山文集》、《家制》、《州郡图》等。

陆九龄(1132-1180),字子寿,学者称复斋先生。乾道五年(1169年)登进士第,授迪功郎、湖南桂阳军军学教授,后改授兴国军军学教授。淳熙七年(1180年)调任全州州学教授,未及任便英年早逝,享年49岁。陆九龄长期跟随父兄研讲理学,为学注重伦理道德的实践。朱熹赞其“德义风流夙所钦”,吕祖谦称赞他“所志者大,所据者实”。著有《复斋文集》。

金溪陆氏从始祖陆德迁迁至金溪,到南宋陆贺(陆九渊父),一直数代同堂,未分田亩,合灶吃饭,保持着“诗礼簪缨”的大家遗风,被称为“青田河畔樵农客,云林山下宰相家”。

陆贺父子进一步完善陆氏家规,使得“家道整肃,著闻州里”。先有陆贺的“采先儒之礼”,以礼治家;次有陆贺长子陆九思的《家问》,朱熹为之题跋云“《家问》所以训饬其子孙者,不以不得科第为病,而深以不识礼义为忧”;此外还有陆贺四子陆九韶制定的《家制》。

《家问》现已佚失。《家制》原载《梭山日记》第八卷,后《五种遗规·训俗遗规》、《续修四库全书》等有所收录,包括《居家正本》上、下篇和《居家制用》上、下篇。在《居家正本》篇里,陆九韶主张居家必先正本,而其所谓“本”就是孝悌忠信、读书明理,而后方能为贤为智;在《居家制用》篇里,陆九韶根据《礼记·王制》篇所阐述的国家理财之法,指出家庭经济管理也必须贯彻“量入为出”的原则,并特地为家庭支出制定了详细的规划。

陆氏治家有两大特点:一是“鼓磬聚合,为歌寓警”。陆九韶把训戒之词编为韵语,供家人谒祖先祠唱诵。《宋史·陆九韶传》记载:“九韶以训戒之辞为韵语,晨兴,家长率众子弟谒先祠毕,击鼓诵其辞,使列听之”;二是奉行“家国同构”理念,由家长一人主持家政,组织生产,众子弟轮流协助管家,余则各司其职,各有制度,使得陆家农、商、儒三业并进,成为金溪名门望族。